Last winter, I visited Korea and went to see my uncle. He still looked sharp and well-dressed, just like always. Even though he is well past the usual age to retire, he still goes to his office every day, even when there are no patients. When I visited, the waiting room was quiet, and I didn’t see any patients.

I thought to myself, “How nice it is to have a place to go and a reason to get up every day, even after retirement.” Then I also thought, “When I get older, I want to keep working just as little as I like and never really retire.”

We had lunch at a small local restaurant behind his office. They serve only one dish a day, and that day it was spicy pork (Jeyuk Bokkeum). The place was crowded with people from nearby offices. I liked the friendly, simple feeling of the place. It made me feel at home.

After lunch, we crossed the street and went into a cafe.

He said, “Let’s have espresso with ice cream.”

“You mean Affogato? I’ll ask if they have it. Please have a seat.”

It wasn’t on the menu, so I asked the guy at the counter if they had ice cream. He looked a little confused, but I said, “If you have ice cream, could you put a scoop on top of a shot of espresso?” A young woman next to him, probably the owner, smiled and said, “Sure! I’ll bring it to your table.”

After a bold, spicy Korean meal, we shared affogato for dessert, a strange pairing, perhaps, but one that felt just right for the two of us. I smiled, realizing how similar our tastes were. “Or maybe,” I thought, “my tastes are like his because I grew up around him.”

Then my uncle shared something with me.

“A few months ago,” he said, “I woke up one morning and thought, ‘I don’t have much time left in this life. What should I do with the time I have?’ And then I felt I should write one last book. It would be a way to wrap up my life’s journey. I’m glad you came. I’d like you to take the author photo for the book.”

Then he added,

“You came to Korea at the perfect time. I’m really happy that I can use a photo taken by you for my book.”

Those words stayed with me.

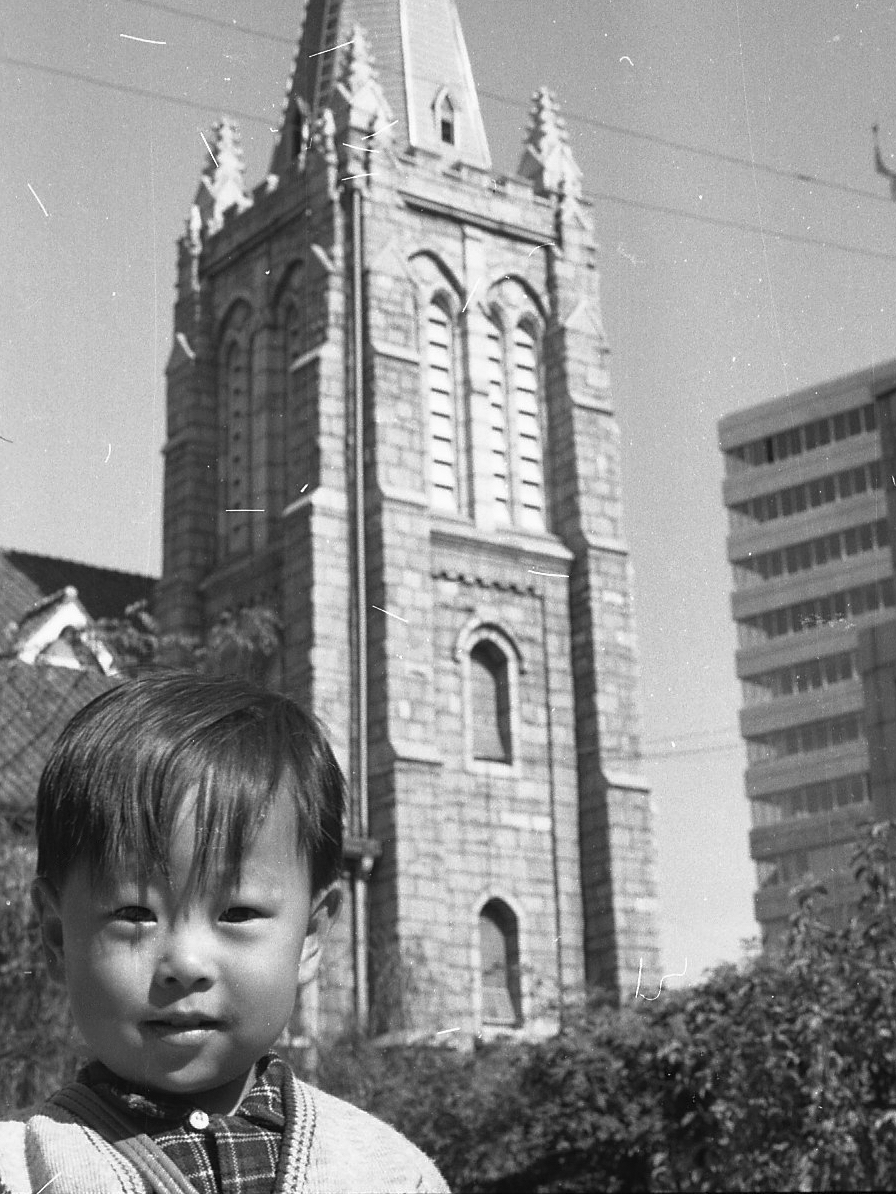

I don’t have many photos of myself. Since I’m usually the one behind the camera, I rarely appear in pictures. But there are a few old photos of me when I was two or three years old. My uncle took them. I’m thankful for those photos, for the fact that he took them, and for being able to keep them safe all these years.

The childhood photos he took of me

사진 속의 시간, 사진 밖의 이야기

지난 겨울, 서울을 방문했을 때 삼촌을 찾아뵈었다. 여전히 품위 있고 단정한 모습이셨다. 은퇴하실 연세가 훌쩍 지났음에도, 환자가 없어도 매일 진료실에 출근하신다. 내가 보기에도 대기실은 조용했고, 환자는 없었다.

나는 생각했다. “은퇴하고 집에 머무는 것보다, 매일 갈 곳이 있고, 맡은 바 책임과 역할이 있다는 것이 얼마나 감사한 일인가.” 그리고 ‘나도 은퇴할 나이가 되면 일은 내가 하고 싶은 만큼만 하되, 은퇴는 하지 않겠다.’라는 생각도.

점심은 삼촌의 진료실 건물 뒤편 작은 골목의 백반집에서 먹었다. 매일 메뉴가 바뀌지만 단 하나의 일일 메뉴만 내놓는 곳이었다. 주문 할 필요도 없었다. 소박하지만 정이 담긴, 엄마가 차려주는 밥상 같은 점심상이 나왔다. 그날은 제육볶음. 근처 사무실의 손님들로 붐볐다. ‘이런 곳이 있구나.’ 생각했고 왠지 정겹게 느껴졌다.

식사후 건너편 cafe로 들어가시며

“Espresso와 아이스크림 먹자.”

“Affogato요? 메뉴에 있는지 물어볼게요. 앉아계세요.”

메뉴에는 Affogato도 아이스크림도 없었다. 아이스크림이 있는지만 확인하고는, 에스프레소 한 잔에 아이스크림 한 스쿱을 올려달라고 청했다. 주문을 받은 청년은 잠시 어리둥절해했지만, 옆에 있던 젊은 여자분, 아마도 주인 같았다, 이내 미소를 지으며 말했다.

“예, 알겠습니다. 자리로 가져다드릴게요.”

제육볶음 먹고 Affogato라니, 왠지 어울리지 않는 음식궁합이지만 삼촌과 내 입맛엔 딱이었다. 삼촌의 입맛과 내 입맛이 이렇게 닮았구나, 문득 그런 생각에 피식 웃음이 났다. 아니, 내가 삼촌을 닮은 거겠지.

삼촌이 말씀하셨다.

“얼마 전, 아침에 잠에서 깼는데, 문득 이런 생각이 들더라.

아, 내가 살 날이 얼마 남지 않았구나… 그럼 난 앞으로 무엇을 해야 할까?

내 삶의 마지막 정리를 위해, 한 권의 책을 더 써야겠다는 생각이 들었어.

네가 이렇게 찾아왔으니 잘 됐다. 그 책의 저자 소개에 넣을 사진을 네가 찍어주면 좋겠구나.”

그리고 이렇게 덧붙이셨다.

“마침 한국에 잘 왔다. 네가 찍어준 사진을 내 책에 담을 수 있어서 참 기쁘다.”

그 말이 마음 깊이 남았다.

나는 내 사진이 거의 없다. 늘 다른 사람들을 찍어주다 보니, 정작 내가 카메라 앞에 선 적은 드물다.

하지만 몇 장의 오래된 내 사진들이 있다. 두 살, 세 살 즈음의 모습.

삼촌이 찍어주신 내 어린 시절 사진이다.

감사하다. 그 시절, 삼촌이 내 사진을 찍어주셨다는 것이. 그 사진들의 내 모습에는 나를 찍어준 사람의 사랑이 느껴진다.

그리고 수십 년이 흐른 지금까지도, 그 사진들을 소중히 간직할 수 있었다는 것이 감사하다.